【実施日】 2025年 4月19日(土)

【山 域】 英彦山 山系

【メンバー】 8 名

【コースタイム】

青年の家 駐車場7:57~薬師峠 ・裏英彦山道入口8:33~南岳山頂(コーヒータイム)10:17/11:11~

鬼杉(昼食)11:57/12:26~奉幣殿14:00~青年の家 駐車場14:45

距離 10.2 km、 総時間 6時間48分 (行動時間 5時間02分+休憩時間 1時間46分)

【感 想】

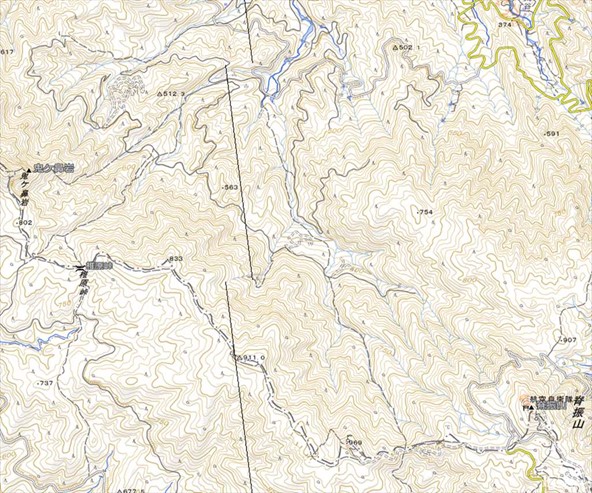

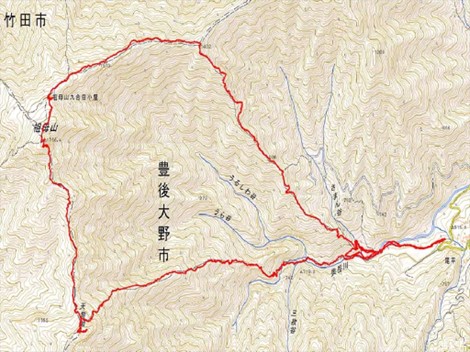

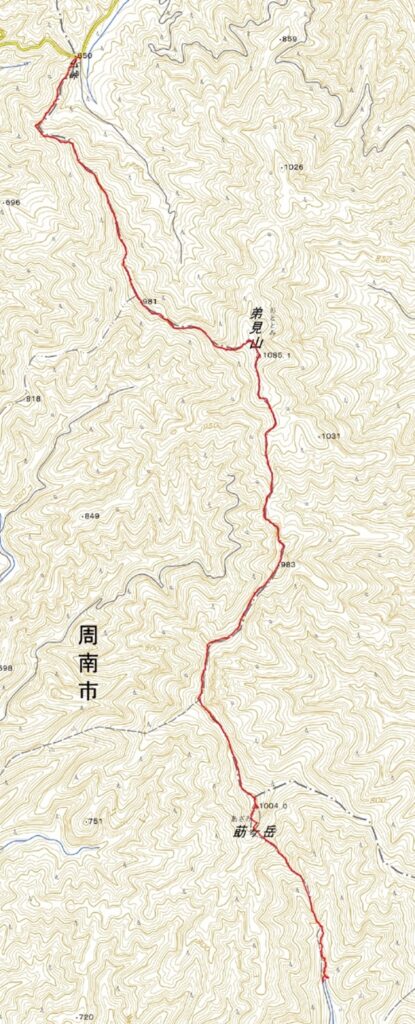

縦走はあまりしたことがないので付いて歩けるのか、こけないかなど不安で一杯だった時に、地図を送ってもらいました。読図すると英彦山の南面が転げ落ちる位の斜度になっていた。リーダーにラインで「転げ落ちないでしょうか?」と相談すると、「ゆっくり歩けば大丈夫」とアドバイスをもらう。

安心して当日8時に英彦山青年の家に到着。メンバーは全員集まっていたので急ぎ支度をする。みんなで集まりリーダーから注意事項をもらい、自己紹介をする。

さっそく山行開始。朝の光が差し込む豊かなブナ林を歩くと、少し緊張していた心を爽やかな風がほぐしてくれる。みんなのおしゃべりを聞きながら歩いていると、ルンゼ一面丸い岩が苔むした岩稜帯に入る。上を見上げると、切りあがった崖の根本から岩稜帯は始まり、下はブナ林の中に溶け込んでいる。遠く「でカケス」が“ギャアギャア”叫んでいた。ルンゼを渡り樹林帯の中の長い急登に入る。今日は長靴からアプローチシューズに履き替えてきたので足元は軽く、急登も何とか付いて行くことができた。山頂までは自分のことで精一杯で黙々と登った。

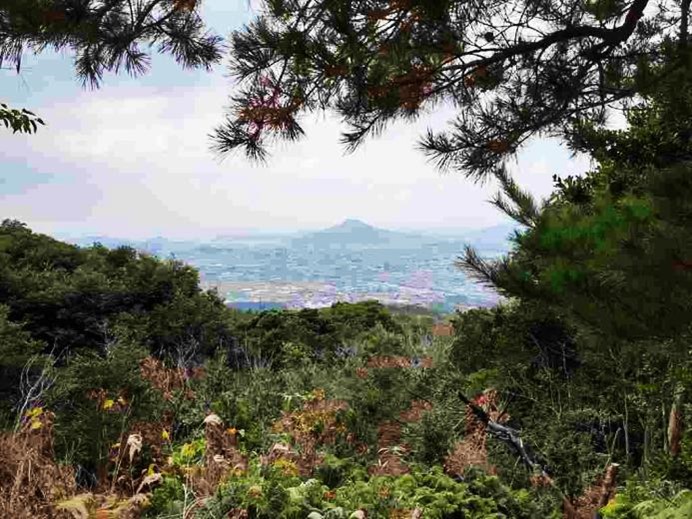

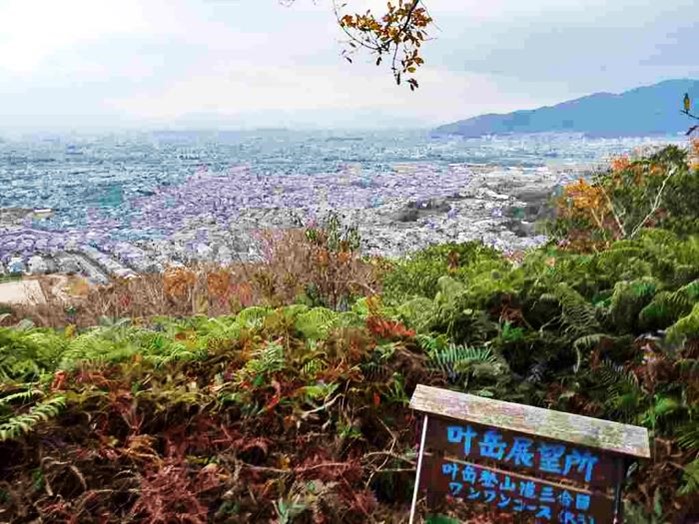

山頂でお茶休憩。コーヒーを入れてもらい啜る。みんなの笑い声と素晴らしい景色に想山会に入会して良かったと改めて思った。

だが、ここから心配の南面下り。覗き込むとい思った通りの斜度、しかもガレ場。つまずくと2,3mは転げ落ちる。一歩一歩岩に足を乗せ、ソールにフリクションを感じながら、石の角度にスメアを合わせ降りて行った。長い下りに膝は少し笑い始めたが、リーダーたちと楽しくおしゃぶりさせてもらい何とか切り抜け鬼杉へ。何度も偽鬼杉にガッカリしながら本当の鬼杉へ到着。樹齢何年と教えてもらったけど、きつかったので覚えられなかった。

お弁当を食べて出発。南面は藪が深く注意しないとルートオフする地形だが、朝からリードをしてくれていた同僚が、分岐で確認をしながら正解を切り開く。しかも健脚だ。彼の健脚に付いていけず少し遅れながら、おしゃべりを楽しむ。澄み切った沢を何度か渡り、神社に到着。15分ほど休憩中、しびれた足を靴から引き出し風に当てる。ムズムズした親指を指でつまむと「ジン」とした 神社からもう一息歩き。青年の家に到着時はへとへとになり、トータル約11kmの行程にふくらはぎが硬くなっている。だが、みんなで歩く山行は笑いがありとても穏やかな気持ちになる。充実した山登りだった。